NAIROBI-NANYUKI-ISIOLO-MADO GASHE-WAJIR-MANDERA

Montag 1 Juni

Landeanflug am frühen Morgen. Morgenrot über den Wolken. Flug

durch die Wolkendecke, Lichter, Wiesenflächen, Flussmäander.

Moderate Passformalitäten. Visagebühr 24 $, die ich nicht genau

zur Hand habe. Zum Bankschalter, wo die Fluggäste, die bereits alles

erledigt haben, Schlange stehen, Reiseschecks signieren, Banknoten zählen.

Schliesslich unterwegs Richtung Bus. Ein Range Rover Fahrer nimmt uns

mit in die Stadt. Engländer, arbeitet für eine Bank. Er bringt

uns bis zu einem Schmuckgeschäft in der Pundu Str., in dem man angeblich

zu einem günstigeren Kurs als in der Bank wechseln kann. 1 US$ sind

16 Kenya Shilling.

Schleppen unser Gepäck in die River Road und besichtigen eine Lodge

mit Bar. Lodge ohne Bar, das ist vielleicht noch erträglich.

Lodge Nyandarua. Das Zimmer ist längere Zeit schon nicht geputzt

worden. Der Balkon ist verstaubt. Die Fenster sind nahezu undurchsichtig.

Das Bett hat die Eigenschaften eines Trampolins. Wände und Mobilar

wirken abgegriffen und pickig. Und die vielen Gitter. Spätestens

Morgen gleich woanders hinziehen. Besichtige kurz darauf eine andere Unterkunft.

Vierstöckiges Haus, innen neu gestrichen.

Dienstag 02 Juni

Oh what a night. Töpfe werden bis spät in die Nacht gewaschen.

Kochen die Hotelgäste selbst? Türen bis in tiefste Nacht auf

und zu geschlagen. Immer wieder Bewegung im Stiegenhaus, Palaver. Duschen

sind in Betrieb. Dazu der Lärm der River Road, offenbar die Ausfallstrasse

des Busbahnhofes. Kurzzeitig schüttet es wie aus Wannen vom Himmel,

danach ist es etwas ruhiger bis bald darauf wieder unablässig LKW

vorbeirumpeln. Eine Zeit lang schreit auf der Strasse einer Mord und Totschlag,

vielleicht ein Betrunkener. Endlich in tiefster Nacht als es ruhiger wird,

stehen die ersten bereits wieder auf und beginnen zu rumoren. In dem Bett

rollen Franzis und ich zwangsläufig in eine Art Grube. In der River

Road rattert ein Bus nach dem anderen vorbei. Ein Radio wird aufgedreht,

aus den Duschen plätschert es, heftiges Sprudeln in dem im Zimmer

befindlichen Waschbecken. Hört sich an, als ob jemand mit einer Saugglocke

Wasser hereindrücken wolle.

Am frühen Morgen verlassen wir diese Unterkunft und beziehen das

Zimmer im vierten Stock des Hotels, das ich gestern noch besichtigt habe.

Heide und Franzis schlafen am hellen Nachmittag. Das Zimmer ist erst unlängst

ausgemalt worden. Bis in Türhöhe sind die Wände meeresblau

gestrichen. Die Türen auch. Eine führt auf einen kleinen Balkon,

die andere ins Nachbarzimmer, beide sind versperrt. Hoffentlich mietet

niemand dieses Zimmer.

Es ist dicht bewölkt und warm. Ein Propellerflugzeug der army überfliegt

das Stadtviertel. Ausblick unter anderem auch auf die New Kenya Lodge,

boarding and lodging. Wahrscheinlich eine miese Bude mit ewig Krach, da

in der River road gelegen. Wieder fliegt ein Flugzeug der army vorbei.

Man versucht uns auf die Spur zu kommen. Möglicherweise zu oft Moebius'

The Airtight Garage gelesen. Gegenüber befindet sich ein ebenerdiges

Gebäude mit einer dreieckigen roten Fahne, darauf eine Art Neptunsdreizack

genäht ist. Einige wohlgenährte Inderinnen gehen in das Haus.

Die unverputzten Mauern scheinen aus Betonziegeln erbaut zu sein, bei

genauer Betrachtung sehe ich, dass es sich aber um Steinquader handelt.

Suche einen wholesaler auf. Ein Fahrrad kostet 1600 Ksh, ein spezielles

Fahrrad, extra starke Ausführung, grosser Ladekorb, kostet 2800 KSh.

Spazieren zum Bahnhof, vorbei an Hilton und Kenyatta Center zu den Bruchbuden,

wo Tee (Chai) und Maisbrei (Ugali) verkauft wird. Chai immens süss,

jedoch nur halb so teuer wie in der Nähe unserer Lodge, wo er ungesüsst

seviert wird. Beinahe eine Debatte mit Heide, da sie etwas kaufen will.

Farbstifte für Franzis. Früher schon Sonnenbrillen und griechische

Puppen. Wer soll das alles schleppen?

Mittwoch 03 Juni

Früher Morgen. Die Sonne liegt flach am Horizont und scheint durch

einen schmalen Schlitz zwischen zwei Wolkenbänken. Dauert nur kurze

Zeit. Die Stadt ist wie in goldenes Licht getaucht. Die Wolkenkratzer

im Westen sind utopisch beleuchtet.

Spaziere zum Nairobi River, durch den Ngara Market, wo aber um diese Zeit

noch nichts los ist, vorbei an einem steten Strom von Menschen, die alle

ins Zentrum streben. Gehe ein Stück die Park Road stadtauswärts,

dann die Kinshasa Rd bis zur Ring Rd und Racehouse Rd. Frühstück

mit Heide und Franzis in der North West Lodge. Betteln so lange, bis für

uns extra Uji, flüssiges Maisporridge, gekocht wird. Um diese Uhrzeit

ist die Uji Zubereitung schon abgeschlossen.

Besuche das mir empfohlene Geschäft, um Geld zu wechseln. Spreche

mit einer Inderin, die mir in leisem Ton mit einem Seitenblick auf einen

anderen customer zu verstehen gibt, dass ich später kommen soll.

Besuche den Markt und im Anschluss daran wieder das Geschäft. Diesmal

teilt man mir mit, dass kein Interesse besteht, Dollars zu wechseln. Heide

besucht den Markt beim Nairobi River. Ich beobachte zwei jugendliche Akrobaten

in der Latema Str. Umringt von einer Menschenmenge führen sie Handstandüberschläge

in Serie aus. Und das auf Asphalt oder Beton. Gleichzeitig heben sie dabei

etwas vom Boden auf, etwa eine hingeworfene Münze oder sie machen

Überschläge auf einer Hand. In der Stellung Brücke laufen

sie wie Hammel. Auf der Krempe eines Hutes stehend, schwingen sie in den

Handstand, dabei fassen sie den Hut mit den Zehen und plazieren ihn dann

auf dem Kopf. Eine Variante davon ist, spielerisch mit dem Kopf dem Hut

auszuweichen. Schliesslich aber gelingt es dem Fuss, den Hut zu plazieren.

Weitere Kunststücke: Zigarette im Mund, ein Fuss hält das Zündholzschachterl,

der andere das Zündholz. Dann geht der junge Mann in den Handstand,

die Füße zünden vor dem Gesicht die Zigarette an.

Im Sitzen: ein Fuss ist nach vorne gestreckt, einer nach hinten und zwar

derart, dass er als Kopfstütze dient. Ein Knie gebeugt, der Fuß

nach vorne in der Hüfte eingehakt. Verschiedene andere unbeschreibliche

Verknotungen. Dann noch: beide Füße über dem Kopf verschränkt

und gehen auf den Händen. Variation: Füße über den

Schultern verschränkt. Der Körper schwingt dann wie eine Schaukel

zwischen den Armen. Makaber.

Am Nachmittag spazieren wir mit Malik unserem Zimmernachbar durch die

Stadt. Er ist aus Pakistan und arbeitet für eine UNO Organisation

in Mogadishu. Hier besucht er einen Arzt. Wir wandern ausgehungert bis

zu den Restaurant Buden nahe der Kenya Railway Station. Dort gibt es endlich

Ugali, festes Maisporridge, dazu eine Sauce mit Kraut. Auf kleinen Tellern

stets auch winzige Piri Piri, die einem die Schweissperlen aus den Poren

treiben.

Donnerstag 04 Juni

Frühstück in der Kirinyaga Rd. Höhe Latema. Dann zum Ngara

Market am Nairobi River. Dort gibt es Hemden, Socken, Kappen, Werkzeug,

Schlösser, Radioteile, Kunststoffschuhe, Taschen, sowie Orangen,

Tangerinen, Erdäpfel, Mango, Guaven, Bananen, Tomaten, Zwiebel, Mais,

Salat, Karotten, Erbsen.....

Entlang des Nairobi River bis zur Racehouse Rd., wo wir die Restaurantbuden

am Rande einer Barackensiedlung erforschen. Es gibt Erdäpfelpürree

mit Bohnen und Maiskörnern und alles grün gefärbt durch

grosse Blätter eines unbekannten Krautes.

Nachmittag. Wasche Wäsche im Hof unserer Unterkunft Nyandarwa Lodge.

Nahe Latema Street. Komme ins Gespräch mit einem Marungi (Kat) dealer

aus Meru, der sich in diesem Hof mit Wasser erfrischt. Unterhalten uns

übers Wäsche waschen, den österreichischen Präsidenten

und ehemaligen UNO Sekretär, bis hin zur Ausbildung des Besuchers

in der Royal Airforce in England, seine Reise von dort nach Berlin, einen

Putschversuch der Airforce in Kenya und seinen Aufenthalt in einem Gefängnis

in Mombasa. Sein shop befindet sich im Parterre der He Up New Rwatha Lodge

in der Latema Str.. Boarding and lodging, eine Bar im ersten Stock. Lodging

für Leute die nicht schlafen wollen in der Nacht.

Besuche den Country Bus Terminal. Mindestens ein Schlangenbeschwörer

tritt dort auf. Ziemlicher Verkehr. Der Bus nach Isiolo über Thika,

Embu, Chuka und Meru fährt um 10:30 und kostet 6 KSh. Die Fahrt dauert

angeblich fünf Stunden. Spaziere in der Lagos Rd. zurück. Zahlreiche

Schallplattenverkäufer in den Pawlatschen.

Freitag 05 Juni

09:00 Busabfahrt nach Isiolo. Überlegen, ob wir nicht gleich wieder

aussteigen. Der Fahrer fährt auf einer ausgefransten Asphaltpiste,

als ob es sich um ein Rennen handeln würde. Und entgegen kommen Busse,

die von ebensolchen Fahrern gelenkt werden. Wir sind voll beschäftigt,

bloss um uns festzuhalten. In Nanyuki reicht es schliesslich und wir steigen

aus.

Samstag 06 Juni

Hotel Roskaki in Nanyuki. Trotz des hohen Preises sind die Zimmer sehr

klein. Unnötigerweise sind Dusche, Toilette und ein Waschbecken eingebaut

worden. Entlang des Hotels führt die gerne befahrene Strasse weiter.

Selbst in der Nacht kommen wir in den Genuss dröhnender Motoren und

scheppernder Ladungen von vorbeifahrenden LKW. Möglicherweise wird

der Lärm hier im Schichtbetrieb erzeugt. Die einen fahren mit scheppernden

Ladungen bis in die frühen Morgenstunden, die anderen beginnen damit

schon wieder bevor die einen endlich aus ihren Fahrkabinen fallen. Dazu

kommt noch der unvermeidliche Krach der Bar von vis a vis. Musik, Geschepper

und Geschnatter. Zwischendurch ein Wolkenbruch. Teile des Regenwassers

werden offenbar durch ein Abflussrohr, in das die Dusche einmündet,

abgeleitet. Andauerndes Geplätscher und die Dimension des Rohres

sind ein Indiz dafür. Die Palette der hotelinternen Geräusche

ist im übrigen äusserst farbenfroh. Bettenrücken über

unserem Zimmer oder auch sonstwo. Auf- und Abdrehen von Wasserhähnen,

Betätigung von Klospülungen. Trippeln und Trampeln im Stiegenhaus

und im Korridor. Scheppern von Schlüsseln, Aufsperren und Zuschlagen

von Türen.

Frühstück. Vom Mount Kenya ist nichts zu sehen, bloss Wolken

und Safari Busse. Anscheinend ist hier gerade Regenzeit. Gummistiefel

wären das ideale Schuhwerk. Aufgeweichter Boden, lehmige Erdbatzen

bilden sich an den Schuhrändern und lassen sich überall hin

mittragen. Versuchen per autostop weiterzukommen. Menschenmengen beobachten

uns dabei. Vielleicht weil sie nichts besseres zu tun haben oder aus anderen

Gründen. Ein LKW Fahrer nimmt uns mit. Vorbei an Feldern, die Europäern

gehören, kilometerlang, riesengross, abwechselnd mit Weiden. Zäune

ohne Anfang und ohne Ende, von der allersolidesten Bauart. Pflöcke

in der Stärke schwacher Lichtmasten, Eckpflöcke aus ganzen Baumstämmen

und Abstände, die kurz sind. Gespannt ist Stacheldraht. Mehrreihig.

Beiderseits der Strasse, soweit das Auge reicht. Zwischen Fahrbahn und

Stacheldraht verläuft ein schmaler Korridor, ein Niemandsland. Das

darf offenbar von Einheimischen genutzt werden. Kleine Gärten, schmale

Felder, ein Hirte mit einer Kuh und einer kleinen Ziegenschar. Dahinter

die Herden des Grossgrundbesitzers samt Infrastruktur wie Unterstände,

Tränken. Eine Pferdeherde zur Abwechslung und zahllose Schafe auf

einem glatten Hügel. Ein kleines Flugzeug auf einem Flugfeld innerhalb

der Weiden. Der LKW Fahrer lässt uns an der Kreuzung Isolo - Meru

aussteigen. Dort nimmt uns ein Pick Up Fahrer mit, ein dealer in skins

and hides aus Meru mit jemenitischen Vorfahren. Die Strasse führt

hinunter in die Ebene, wir verlassen das saftige Grün um den Mount

Kenya.

Im Gespräch erfahren wir, dass um 14:00 Uhr das Mira (Kat) in Isiolo

eintrifft. Hier ist es noch ganz frisch, da es noch nicht weit transportiert

worden ist. Es wächst am Fusse des Mount Kenya.

Der Fahrer bringt uns zum Hotel, zuvor deponiert er noch in einem Hinterhof

einen Geldbetrag, business money und behält nur ein Päckchen

Hunderter. Die Lodge verfügt über einen Innenhof, von dem aus

man in die Zimmer geht. Es gibt nur Einzelzimmer. Wir beziehen zwei nebeneinanderliegende

Zimmer. Auffallend die Mosquitonetze über den Betten. Leider voller

Löcher. Hier ist es warm. Franzis rennt im Hof herum, ein Zimmernachbar

bügelt seine Hose mit einem Bügeleisen, das mit Holzkohle befeuert

wird, ein anderer drückt in einem Lavoir seine Wäsche. Heide

sitzt in der Tür und raucht. Wir haben unsere Wäsche aufgehängt,

die wir bereits in Nairobi gewaschen und im Hotel Roskaki in Nanyuki zwischendurch

einmal aufgehängt haben. Bloss trocken ist sie nicht geworden infolge

des ständigen Regens.

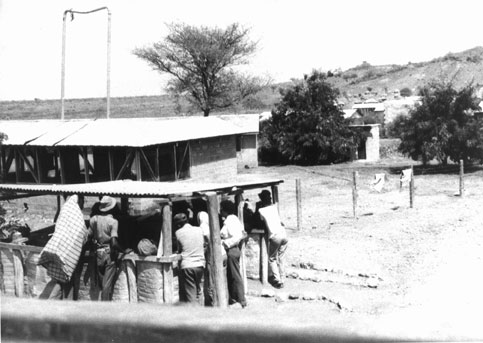

Am Marktplatz. Unter den Vordächern von Geschäften bringen vor

allem Frauen die Bündel Mirá unter die Bewohner. Überall

wird gekaut und die Blätter von den Stengeln gezupft. Auch die Stengel

werden abgenagt. Ziegen sind unterwegs und gustieren den Abfall. Eine

Frau vom Turkana tribe, die Zähne ganz grün vom zerkauten Mira,

verkauft uns zwei geschnitzte Puppen. Mit Lederschurz, Drahtschmuck, Halsringen

aus halben Reissverschlüssen und wahrscheinlich Menschenhaar.

Ein Fahrzeug fährt an uns vorbei. Der Fahrer hält. Er ist hier

mit Familie und betreibt ein Projekt. Leider rast hinter ihm ein Lastwagen

der Armee heran und so verabreden wir uns auf morgen.

Ein Toyota mit Aufschrift Relief Goods, rot auf weiss, fällt uns

auf. Erfrage die Destination dieses Fahrzeuges. Mogadishu. Der Mann, der

uns Auskunft gibt, ist der Beifahrer. Er versichert uns, dass wir mitfahren

können.

Am Abend in unserer Unterkunft. Dämmerung, Dunkelheit. Kinderstimmen

in der Umgebung, ein Radioapparat ist eingeschaltet. Es weht eine leichte

Brise. Am Ende des Hofes über dem Tor befindet sich ein Wassertank.

Am Giebel steht geschrieben

Ilani

Tafadhali Usipge

Kelele Kuna Watu

Wamelala

Notice

Keep silence please

Some of our customers are asleep

Ein Wellblechtor auf einer Seite des Innenhofes wird geöffnet. In

den kleinen Hof fahren zwei herrliche Safari Kleinbusse, rumpeln über

die Torschwelle. Heulende Dieselmotoren im ersten Gang. Qualm in dem engen

Hof, dem ursprünglich idyllischen. Das Wellblechtor wird wieder geschlossen,

Autotüren auf und zugemacht. Allmählich tritt wieder Beruhigung

ein. Plötzlich wieder Scheinwerferlicht vor dem Wellblechtor. Der

Vorgang von vorhin wiederholt sich. Die Abfahrt der Fahrzeuge erfolgt

noch vor dem Morgengrauen und klarerweise nicht gemeinsam. Beeindruckend

auch längeres Klopfen an eine Zimmertüre und heftiges Flüstern

eines Namens in den Spalt zwischen Türstock und Zimmertüre.

Nasil, Nasil. Nasil, Nasil. Der angerufene Mann steht aber nicht auf oder

erst nach einer Ewigkeit.

Sonntag 07 Juni

Spazieren zur police barrier um zu erforschen, ob wir dort einen LKW finden,

der uns mitnimmt. Heide und Franzis gehen zurück in die Lodge. Besuche

die dänische Familie, die hier in der Gegend, wo ausschliesslich

Nomaden mit ihren Herden leben, ein landwirtschaftliches Projekt realisiert.

Mithilfe eines Windrades pumpen sie aus Brunnen im ausgetrockneten Flussbett

Wasser in grosse Behälter, von denen sie es in ihre Shambas, Gärten,

leiten. Sie bauen vor allem Sorghum an, ein Getreide, das draught unempfindlicher

ist als Mais. Die Familie betreut auch Waisenkinder und gibt ihnen zu

essen. Ein weiteres Projekt ist das Abrichten von Eseln. Eselgespanne

zum Pflügen. Ein Problem sind die Geschirre. Sie versuchen sie selbst

herzustellen. Doch Leder ist teuer. Die Händler halten es zurück,

weil italienische Geschäftsleute alles aufkaufen.

Montag 08 Juni

In der Fahrerkabine sitzt bereits ein Typ, ein Semi-Uniformierter. Geputzte

Schuhe, gewaschene blue jeans und eine Militär Tarnjacke. Dazu ein

Radio in einem giftgrünen, gehäkelten Deckchen. Spätestens

zu diesem Zeitpunkt hätte ich auf sämtliche Sitze in der Fahrerkabine

bestehen oder ein anderes Fahrzeug suchen müssen. So aber finde ich

mich plötzlich auf der Ladefläche zwischen Methanol Fässern

und Maschinenteilen, Säcken mit Erdäpfel und Bohnen. Erster

Stop bei der police barrier am Ortsende von Isiolo. Die LKW müssen

noch auf die Eskorte warten. Ungefähr fünf Fahrzeuge fahren

im Konvoi. Die Bewaffneten deshalb, weil man weiss es nicht genau. Überfälle

von Banditen und Rebellen. Sicher ist jedenfalls, dass die Route von einer

Organisation kontrolliert wird, die weltweit ein Monopol aufs Kontrollieren

für sich beansprucht. Fünf weitere Male halten wir an diesen

checkpoints: ein paar Wellblechhütten, eine verbeulte Mineralöltonne,

ein Steinhaufen auf der Strasse und ein Eisenträger mit herausragenden

Stahlstiften, das garantierte Aus für jeden Gummireifen. Dreimal

wird mein Pass verlangt, schon höflich aber mit unverhohlenem Misstrauen.

Wir fahren durch Ebene soweit das Auge reicht. Anfangs gibt es noch buschige

Bäume, die zwar keine Blätter haben, dafür in Unmengen

von biegsamen, bleistiftdicken Ästen enden, aus denen eine weisse

Milch austritt, wenn man sie bricht. Immer wieder queren wir ein ausgetrocknetes

Flussbett, das sich als grünes Band in der Ferne verliert, abgesetzt

vom Grün der Akazien. Im Lauf der Fahrt taucht ein Baumtyp auf, der

grau ist und kein einziges Blatt hat und selbst wenn man ihn umschneiden

will, nicht umfallen kann. Seine Äste sind wie Sperren, spröde

und gefährlich und reichen in einem Halbkkreis wieder bis in Bodennähe.

Er macht den Eindruck eines verdorrten Baumes.

Endlose Ebene. Wir sehen Strausse, Giraffen und Wild mit langen spitzen

Geweihen. An den Bäumen immer viele ausgeblichene Vogelnester, kugel-

oder eiförmig. Dann und wann Nomaden mit kleinen Rinderherden oder

Ziegen. Nahe Modo Gashe bereits Dromedare.

Dienstag 09 Juni

Spaziergang im Ort Modo Gashe. Nicht einfach, weil wir überall sogleich

auffallen. Kommt offenbar selten vor, dass Muzungus, Bleichgesichter,

sich hierher verirren. Jemand fragt mich, ob der LKW mir gehört,

der uns hierher gebracht hat. Immer wieder will auch jemand wissen, woher

wir kommen und warum wir hier reisen. Niemand will glauben, dass wir nur

durchreisen. Hier ist man geschäftlich unterwegs, transportiert irgendetwas

von A nach B oder verfolgt ein Projekt, wie diverse internationale Organisationen

oder die Regierung.

Als Schattenverkäufer wäre man in dieser Gegend in kurzer Zeit

ein angesehener Geschäftsmann.

Abend in unserer Wellblechunterkunft. Einzige Sitzgelegenheit ist der

durchhängende Einsatz des Stahlrohrbettes. Franzis hockt neben mir,

sie ist von der Fahrt etwas angeschlagen, verkühlt vom Fahrtwind

bei extremer Hitze. Ihre Stirn ist heiss, die Nase rinnt und die Stimme

ist heiser.

Heide sitzt auch am Bett und verklebt Briefkuverts, deren Gummierung durch

die Hitze und den Staub ausgehärtet und zerbröselt ist. Am Bett

sind diverse Briefmarken ausgebreitet, Postkarten liegen herum, Banknoten

und Münzen und receipts of the last days, da ich Hose und Hemd eingeweicht

habe. Weiters mein zwei Kilo schweres Toilettetascherl mit Hartgeld aus

Österreich, Trompetenmundstück, unscharfem Rasiermesser, Tuschefläschchen,

Schreibfedern, Verbandsmaterial, Nähzeug in einem Blechdoserl, schwerem

Nagelzwicker, Zahnarztwerkzeug und Dosen mit S/W Film. Unterm Bett liegt

eine Flasche vom letzten Gast. Auf dem Bett eine Schaumstoffmatratze.

Dieses Produkt erfreut sich grosser Beliebtheit. Allein der Anblick aber

genügt, um einem den Schweiss aus den Poren zu treiben.

Das Schreiben auf der Bettstatt ist nicht einfach. Der Arm klebt am Leintuch

und lässt nur ruckartige Bewegung zu. Könnte auch das Buch bewegen

und den Arm festkleben lassen.

Der Himmel ist zumindest dünn bewölkt, was eine Wohltat bedeutet.

Eine Brise weht, dann und wann frischt sie auf und man hört sie in

den Kronen der Bäume im Hof und im Wellblechdach des Zimmers. Franzis

macht die Türe auf und zu und erfreut sich an dem Knarren und Quietschen

der Angeln. Jetzt holt sie das Vorhangschloss und wird uns einsperren.

Zum Brausen des Windes gibt es ein Vogelkonzert, auch ein Hahn kräht

noch um diese Zeit, von der Küche werden Stimmen und die Geräusche

von Tellern und Töpfen herangeweht.

Franzis geht mit den in Isiolo gekauften Puppen in den Hof und murmelt:

Turkana people, Turkana people.

Am Abend stellen wir die Betten ins Freie, um in den Genuss der leichten

Brise zu kommen, die über die Oase streicht. Auf den Bettgestellen

sitzend, unterhalten wir uns in der Dunkelheit unter Sternenhimmel mit

Richard, der aus Kisumu am Victoria See stammt und nach Mandera reist.

Einige Männer, die ihren LandRover in der Nähe ihrer Betten

geparkt haben, kauen längere Zeit schon das unentbehrliche Mirá.

Auf einmal hören wir ein Geräusch, das durch langsam aber bestimmt

austretende Reifenluft verursacht wird. Nach einigen Schrecksekunden oder

vielleicht auch gänzlich unbeeindruckt, beginnen die Männer

mit der Behebung des Schadens. Wagenheber und Werkzeug wird ausgepackt,

Muttern abgeschraubt, der Reifen von der Felge gewuchtet unter Zuhilfenahme

von Hammerschlägen und später wieder aufgepumpt mit Hilfe des

eingebauten Druckluftaggregates, das durch den laufenden Motor angetrieben

wird. In der Nähe unserer Betten.

Schon vor der Morgendämmerung steht die Mannschaft wieder auf, packt

alles zusammen, lässt währenddessen den Motor laufen und fährt

dann ab.

Mittwoch 10 Juni

Stehe auf Grund der Abfahrt von anderen Gästen früh auf. Es

muss hier von Dieben wimmeln, da jeder sein Fahrzeug im Hofe der Unterkunft

abstellt oder überhaupt im oder am Fahrzeug übernachtet.

Ein Traumberuf in dieser Gegend ist Fahrer des Mirá Express zu

sein. Letzterer ist ein Toyota hilux, beladen mit Mirá, dem unabdingbaren

must dieses Landstriches. Die Stengel mit den Blattspitzen werden in Meru

am Fusse des Mount Kenya täglich frisch geerntet, in Säcke verpackt

und verladen. Der Fahrer muss am Abend in Mandera an der somalischen Grenze

ankommen. Laut Richard unserem Informanten ist der Fahrer angewiesen,

mindestens 100 kmh schnell zu fahren, um diese Strecke bewältigen

zu können. Ein LKW braucht mindestens drei Tage für die Strecke.

Um 07:00 Uhr früh braust der Mirá Express bereits durch Modo

Gashe. Sein Herannahen kündet der Fahrer durch kurze Hupsignale an.

Einige Eingeweihte rennen zu einer bestimmten Stelle, der Wagen hält

in einer Staubwolke, die Säcke mit Mirá werden übergeben,

kurzes Palaver und schon drehen sich die Reifen im Sand durch, das Hintergestell

des Wagens schwänzelt hin und her, der Wagen verschwindet in einer

Staubwolke. Wieviele dieser Mirá Express gibt es wohl?

Spaziere zum ausgetrockneten Flussbett. Es ist ziemlich breit und es gibt

einige Gruben, wo unten ein ehemaliges Mineralölfass ohne Boden oder

mit Löchern eingegraben ist, in dem sich Wasser sammelt. Ein Wassertransporteur

schöpft das Wasser mit einer abgeschnittenen Kunststoffflasche mittels

eines Trichters, wiederum eine abgeschnittene Flasche, in einen Behälter,

den er aus der Grube schleppt und auf seinen Eselkarren stellt. Mit dem

Fuhrwerk fährt er zum Hotel. Im Hof befindet sich ein gemauertes

Bassin.

Östlich vom Flussbett befindet sich das Schulareal. Zur Strasse hin

ein headquarter der Kenya Police. Die Strasse nach Garissa zweigt dort

ab. Im Flussbett lagert ein Kamel.

Franziska zieht überall, wo sie auftaucht eine Unmenge Kinder an.

Erwachsene fühlen sich bemüssigt, diese Schar zu zerstreuen.

Die Kinder laufen aber nur ein Stück und kehren dann wieder zurück.

Es ist wieder bewölkt. Angenehm. Die Brise weht auch. Vögel

zwitschern ausgelassen, einige bunt schillernde Exemplare hüpfen

im Hof herum. Halte mich im Restaurant des Hotels auf, um auf einem Tisch

zu schreiben. Durch das Lokal zieht ein Luftstrom und beschäftigt

die Fliegen. Franzis ist auf die Stasse hinausgegangen zu ihrem Freund

Abdi. Im Lokal befinden sich der unvermeidliche Kassier und einige andere

Hotelangehörige. Zwei sind mit Stiefeletten ausgerüstet, der

Rest mit Kunststoffsandalen, in denen sie elendiglich über den Boden

schlurfen. In der Vitrine der Theke liegt ein Standventilator. Darüber

befindet sich ein Behälter mit Mandazi, krapfenartige Gebilde, die

zum Frühstück immer frisch in Öl herausgebacken werden.

Ein Radio wird in Betrieb genommen. Im Regal hinter der Theke gibt es

modernst verpackten Juice, Tee, cooking fat und eine Flasche mit flüssigem

Butterschmalz, das offenbar hier hergestellt wird.

Abend. Spazieren durch den Ort auf der Suche nach angekommenen Lastwagen

und der Möglichkeit, in einer Fahrerkabine die Weiterfahrt nach Wajir

erleben zu dürfen. Ein Tankwagenzug hat bloss einen Platz frei, ein

zweiter LKW ist voll, ein weiterer will uns offenbar nicht mitnehmen.

Wir gehen noch zu einer Lodge, die nicht an der Hauptstrasse liegt sondern

nahe den Markthütten zum Wadi hin, und von wo laute Musik vom Wind

verweht wird. Im Finsteren streite ich mit einem Beifahrer herum, der

uns dann doch zum Fahrer bringt. Der sitzt mit seinen Kollegen auf einem

Stahlrohrbett und ist mit der Hauptbeschäftigung dieses Landstrichs

befasst, dem Kauen von Mirá. Die ganze Partie im Dunklen, der Hof

der Lodge ausgeleuchtet vom nahenden Vollmond. Der wichtige Beifahrer

dolmetscht. Es wird uns versichert, dass wir für KSh 60,00 pro Person

Plätze in der Fahrerkabine haben können. Vor der Lodge stehen

zwei LKW, ein Toyota mit Schnauze und ein Mitsubishi Fuso ohne. Ich frage:

Which one is it? Die Antwort: The big one.

Donnerstag 11 Juni

Warten bereits am frühen Morgen vor den Fahrzeugen. Wir wissen nicht

einmal, wie der Fahrer aussieht, weil es gestern schon so dunkel war.

Die Besatzung schläft noch unterm Auto. Der Fahrer steht als letzter

auf. Der andere LKW wird bereits geschmiert und geputzt, die Motorhaube

geöffnet und wieder zugemacht. Dies ist nicht einfach, denn dieselbe

wird durch Vorhangschlösser, Absperringe, Ketten und Stricke verschlossen

gehalten. Der Motor wird lange vor der Abfahrt laufen gelassen. Wir dürfen

uns schliesslich in der Kabine in die zweite Reihe verziehen. Es ist nicht

das, was wir uns vorgestellt haben aber auch nicht völlig unbequem.

Neben dem Fahrer finden dann noch drei Personen Platz. Ein junger Mann,

der wegen einer Behandlung seiner kidneys bei einem Arzt in Nairobi war

und dafür angeblich KSh 3000,00 bezahlt hat. Er ist in form four

oder five und will später auf die Universität gehen. Ein anderer

ist mit einer Tarnjacke bekleidet und besucht bei jeder police barriere,

diesmal etwa ein halbes Dutzend, seine Kollegen am nagelgespickten Eisenträger.

Während der Fahrt versucht er Franziska aufzuheitern. Sie will den

Turban nicht aufbehalten, den wir ihr zum Schutz vor dem Fahrtwind um

den Kopf gewickelt haben. Zwischendurch schläft sie vor Erschöpfung

ein oder strampelt und vollführt die tollsten Verrenkungen, hustet

und klagt. Dann ist da noch ein junger Beifahrer, der aber im Lauf der

Fahrt dem ChefBeifahrer, dem Dolmetscher von gestern, Platz machen muss.

Der Fahrer kaut ununterbrochen Mirá und nimmt ab und zu einen Schluck

aus einer Sprite Flasche. Immer wieder treibt er Spässe mit den anderen

LKW Fahrern. Abwechselnde Überholmanöver, Parallelfahren und

wenn die weit auseinanderliegenden Fahrspuren wieder auf eine Spur zusammenlaufen,

den anderen Fahrer schneiden oder geschnitten werden und hinterher fahren

in einer Staubwolke. Weiters, rasen auf waschbrettartigen PistenAbschnitten,

sodass das Fahrzeug unweigerlich in die Bestandteile zerfällt. Es

empfiehlt sich, den Mund zuzumachen, weil die Wangen sonst flattern. Der

Beifahrer darf zwar nicht fahren, dafür umso mehr Mirá kauen.

Sein Gesichtsausdruck wird immer düsterer. Der Fahrer bleibt von

Zeit zu Zeit stehen. Ein Mann der crew in frischgewaschenen blue jeans,

dunkelblauem, samtenen T-shirt und Westernstiefel, springt vom Wagen herunter,

rekrutiert einen Vorschlaghammer und schlägt auf die Federblätter

der Hinterräder, die ihre Verankerung verlassen haben. Zweimal sind

sie bereits so weit gewandert, dass das Fahrzeug mit dem Wagenheber angehoben

werden muss, um sie wieder an den ursprünglichen Ort zurückschlagen

zu können. Die Federblätter werden mit Hanfseilen zusammengeschnürt.

Offenbar fehlt ein Bolzen oder ein Widerlager oder ähnliches.

In Wajir taumeln wir in die

Camel Lodge. Frage den jungen Mann, der die Zimmer vergibt, nach einer

Bank. Es gibt keine. Er sagt, Geldwechseln ist im office des D.C. möglich.

He can help. Suchen dann zu einem ungünstiger Zeitpunkt ein Lokal

auf, um etwas zu essen. Im Gespräch mit einem anderen Gast erfahren

wir, dass es möglich ist, in Geschäften zu wechseln. Wir betreten

eines, wholesalers, werden weitergeleitet und schliesslich dahingehend

belehrt, dass es verboten ist zu wechseln. Wir gehen zum Markt, wo wir

mit einer Frau aus Italien und ihrem Fahrer ins Gespräch kommen.

Sie ist bereits neun Jahre hier und arbeitet mit behinderten Kindern.

Ein wenig später hält ein luxuriöses 4WD Fahrzeug, ebenfalls

mit einer Frau aus Italien und zwei Männern aus Malta. Catholic Mission.

Sie laden uns ein, Morgen zu Mittag zu ihnen zu kommen. Sie helfen uns

mit einem Vorschuss aus. Kaufen uns davon gleich ein paar Mangos. Die

Fruchtsäure ist sehr stark und verbrennt einen den Mund.

Die Camel Lodge ist weit nicht so romantisch wie die Unterkunft in Modo

Gashe. Statt Petroleumlampe und Holzfeuer haben wir Neon Licht und eine

zerschnittene Mineralöltonne, in der Abfall glost. Die Unterkunft

verfügt über einen kleinen Innenhof, in dessen Mitte sich ein

mit Wellblech überdachtes Rondeau befindet. Am Nachmittag liegt das

Ensemble im Dornröschenschlaf, am Abend kommt es in Bewegung. Sämtliche

Zimmer sind vergeben. Im ersten Stock gibt es eine Art Schlafsaal. Ein

Vorteil ist, dass die abendliche Brise dort besser ankommt. In den Hof

kann man die Betten wegen des Neonlichts nicht stellen.

Heide ist im Zimmer. Das Mauerwerk ist von Zwischenräumen durchbrochen,

damit die Brise durchziehen kann. Von der Strasse sind Kinderstimmen zu

hören. Im Innenhof Geräusche von Zimmertüren, Schritte,

Stimmen. Mit Freude bemerken wir das Auffrischen der abendlichen Brise.

Ein junger Mann spricht mich an und stellt die üblichen Fragen. Where

do you come from? Where do you go? Is it your first time? etc

Ich schreibe auf einem gemauerten Sims. Tisch gibt es keinen. Der TintenStift

ist bloss noch sechs Zentimeter lang. Mosquitos schwirren herum. Heute

auch Mirá gekauft, jedoch schlechte Qualität. Bloss verholzte

Zweigenden.

Freitag 12 Juni

Besuchen australische Missionare und die Catholic Mission. Was besonderes

ist weder das eine noch das andere.

Abend in der Camel Lodge. Ein Radio ist in Betrieb. Im Rondeau sitzen

einige Männer und unterhalten sich. Heute sind nicht so viele Gäste

wie gestern.

Samstag 13 Juni

Frühstück im Central Hotel mit Ausblick auf unsere Herberge.

Sitzen im Freien und die Fliegen erfreuen uns. Uji, MaisPorridge, steht

auf der Speisekarte, allein es ist nicht vorhanden. Der Chai ist so süss,

dass wir ihn nicht trinken können. Bestehen üblicherweise auf

ungezuckerten Tee, aber die Köchin mit dem schillernden Kleid ist

mit dem Backen der Mandazi beschäftigt und kann uns jetzt nicht extra

ungesüssten Tee machen. Dutzende handliche Germteiggupfe lagern schon

griffbereit, diese werden ausgerollt und der Fladen durchschnitten, diagonal.

Die Dreiecke werden dann ins heisse Butterschmalz über Holzkohlenfeuer

gelegt und bruzzeln dort bis sie goldbraun glänzen.

Sonntag 14 Juni

Versuchen am Morgen eine Mitfahrgelegenheit in einem LKW zu finden. Die

Fahrer sind ziemlich unfreundlich, warum weiss ich nicht. Gehen daraufhin

zur Abfahrtstelle des Garissa Express, wo das Gedränge bereits ein

Ende findet. Der Bus ist voll. Heide versucht noch dieses und jenes, eine

Lehrerin, die in Ramu tätig ist, hilft ihr. Schlieslich aber gehen

wir wieder zurück in die Camel Lodge. Auf unserer Zimmertür

steht keine Nummer sondern Wajir. Links davon befindet sich das Zimmer

Mandera, rechts davon Garissa. Wir hätten vielleicht das Zimmer entsprechend

unserer Route mieten sollen. Franziska schläft. Heide legt sich auch

ein wenig nieder. Aus anfänglichem Unwohlsein wird bald Übelkeit.

Ich kaufe noch Maisgriess und schwarzen Tee und schicke jemanden um Holzkohle.

Als das Maisporridge fertig ist, kann sie es aber nicht mehr essen. Mittlerweile

hat sie Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Schüttelfrost. Mit einem

Wort: Malaria. Ich laufe zu den australischen Missionaren und ersuche

um Hilfe. Anne und Jeanne begleiten mich. Da Heide nicht mehr gehen kann,

organisieren sie ein Auto und bringen sie zu ihnen nach Hause.

Montag 15 Juni

Heides Fieber ist auf Grund der Einnahme von Chlorchinin zurückgegangen.

Ziemlich geschwächt liegt sie jedoch darnieder.

Bei den Missionaren herrscht Betriebsamkeit. Eine Frau wäscht die

Wäsche, zwei weitere sind mit Haushalt und Abwasch beschäftigt.

Ein älterer Mann bringt Wasser vom Brunnen. Westliche Musik rieselt

aus dem Radio. Der kleine John weint. Er ist ins Freie gelaufen und gestolpert.

Es bläst eine ordentliche Brise, leider nicht ununterbrochen, sodass

die Fliegen immer wieder eine Gelegenheit finden, sich auf Mund, Nase

oder in die Augenwinkel zu setzen. Fanziska sitzt inmitten einer Kinderschar.

Sie ist immer noch verschnupft, hustet, schwitzt und ist von Mosquitos

zerstochen. Verabreiche ihr einen Teelöffel Nivaquine Syrup, grauenhaft

schmeckendes Zeug in kräftiger Farbe. In 5ml sind 68mg Chlorchininsulfat

enthalten. Am Vormittag noch lege ich sie zu Heide in das knarrende Bett.

In der Nähe verliert sich gerade dröhnend ein Traktor. Es regnet

ein wenig. Der Himmel ist immer wieder voll mit schwarzen Wolken, aber

regnen will es nicht. Die paar Tropfen haben den roten Staub dieses Bodens

gerade einmal ein wenig angefeuchtet, sodass dieser typische Geruch nach

angefeuchtetem Staub entsteht.

Die Sonne scheint auf die Oase

Wajir. Warum es hier Malaria gibt, leuchtet ein. Liegt wohl an den Toiletten.

Bei jedem Haus gibt es etwas abgelegen einen kleinen Kubus. Darin befindet

sich die Toilette. Die Häuser sind von einer weitläufigen Mauer

umgeben. Meist ist der ToilettenKubus in die Mauer eingebunden. In dem

Kubus scheisst man in einen Kübel, der von ausserhalb der Mauer herausgenommen

wird. Was damit geschieht, weiss ich nicht. Jedenfalls stinken diese Kuben

gegen den Wind und der trägt den Duft durch die engen Gassen. Warum

sie den Kübelinhalt nicht kompostieren ist, weil sie nichts aber

auch schon gar nichts mit Gartenwirtschaft zu tun haben. Alle Produkte

die es hier gibt werden mit LKW herangekarrt. Weil alle ihre Brunnen in

der Nähe ihrer grauslichen Häusln haben, dürfen anscheinend

keine tiefen Gruben gegraben werden. Wegen der Grundwasserverunreinigung.

Die meisten Brunnen sind etwa 10 Meter tief. Bei unseren Gastgebern trinken

wir Regenwasser, welches in ehemaligen Mineralölfässern lagert.

Die Hitze ist enorm.

Dienstag 16 Juni

Mittwoch 17 Juni

Bereits am frühen Morgen ist das Horn des Busses zu hören. Es

ist noch finster, der Cassettenrekorder schreit schon vom Minarett, dazwischen

tönt das Signal des Busses: di-re dam dam, da-ra di-re dam dam. Auf

und ab, immer wieder. Geschäft und Religion im gemeinsamen Konzert.

Ich eile zum Bus und erfrage den conductor, der mir empfielt zu warten

und daraufhin verschwindet. Er holt mich schliesslich in ein Restaurant,

kramt einen Zettel hervor und verlangt das Fahrgeld. Wir wollen nur nach

El Wak, die halbe Strecke nach Mandera, das scheint uns schon anstrengend

genug. Bis El Wak will er aber keine Sitzplätze vergeben.

Es empfielt sich, eine halbe bis dreiviertel Stunde vor Abfahrt bereits

in den Bus einzusteigen. Alle Passagiere versuchen möglichst viel

ihres wertvollen Gepäcks im Inneren des Busses unterzubringen.

Ein herkömmlicher europäischer Bus, völlig ausgeräumt

und ohne Boden könnte einem hiesigen Bus leicht als Garage dienen.

Derart geräumig, ist es Konstrukteuren vor Ort gelungen, anstelle

der Reihen mit zwei Sitzen zu beiden Seiten des Mittelganges auf einer

Seite sogar eine Reihe mit drei Sitzen einzubauen. Der Abstand zum Vordersitz

ist so bemessen, dass er auch in einem school bus schwerlich zur Anwendung

käme.

Das Buspersonal setzt sich aus vier Personen zusammen. Neben dem Fahrer

gibt es den conductor und seinen Vorgesetzten. Der erste ist ein kleiner

schmächtiger Schreibertyp mit guten Englisch Kenntnissen. Der andere,

der Kassier, ein schwerer Koloss von arabischer Herkunft. Der vierte ist

mit dem Verstauen der Gepäckstücke betraut, dazu kommen noch

Wartungsarbeiten am Bus. Die anderen drei rühren keinen Finger diesbezüglich.

Derart eingezwängt, die Kniescheiben an die Hartholzplatte des Vordersitzes

gepresst, setzt sich der Bus in Bewegung und fährt ab. Erwartungsgemäss

nur bis zur Tankstelle. Nach einiger Zeit geht es wieder weiter. Diesmal

bis zur police barrier. Anfangs stehen nur wenige Passagiere, das heisst

der Mittelgang ist voll. Zweimal kämpfen sich der Schreiber und der

Koloss durch zum Zwecke der Ticketkontrolle. Eine Frau sitzt am falschen

Platz und das im vollen Bus. In eine Liste, die offenbar beim Fahrer aufliegt,

wird Einsicht genommen. Der conductor kommt erneut, gefolgt vom Koloss.

Wieder Ticket Besichtigung. Auch wir sitzen falsch. Unsere Sitze haben

die Nummern 26 und 28. Unsere Tickets aber 21 und 23. Doch auch die Passagiere

vor uns sitzen auf falschen Plätzen, sodass es egal ist. Eine Frau

jedoch muss ihren Platz verlassen und eine andere setzt sich hin. Die

Tickets selbst sind ganz kleine, dünne Zettelchen. Sie tragen diverse

Vermerke: tickets not refundable. Passenger luggage carried at owner's

risk.

Neben mir der Fenstersitz, auf der anderen Seite der Mittelgang. Ständig

versucht ein Stehplatz Passagier den Raum über meinem Sitz oder Teile

der Rückenlehne zu erobern.

Halte das Kind Franziska fest. Sie liegt meistens erschöpft schlafend

darnieder. Bin permanent damit beschäftigt, unvorhersehbare Stöße

des Fahrzeuges und der sich im Mittelgang befindlichen, sich irgendwie

festhaltenden Passagiere abzuwehren. Weiters das schlafende und schwitzende

Kind von Fahrtwind und Zugluft zu schützen. Aus dem Bordlautsprecher

tönt laut und verzerrt Bob Marley: No woman no cry, I shot the sheriff,

Get up stand up etc. Die Cassette wird sobald sie zu Ende ist umgedreht

und erneut abgespielt. Die gesamte Cassette etwa viermal hintereinander.

Auch gut ausgerüstete Reggae Fans überleben das nicht.

Am Vormittag bleibt der Bus

in einem kleinen Ort stehen Es gibt Chai und etwas zu essen. Weiter fährt

der Bus durch endlose Ebene, vorbei an Büschen und Bäumen, dann

und wann Kamele, Rinderherden oder Ziegen in grösserer Anzahl.

In El Wak sind wir schon völlig erschöpft, können aber

gar nicht aussteigen, weil sich dort der Bus erst richtig füllt.

Der Mittelgang, ohnehin so schmal, dass man nur mit Mühe an jemandem

vorbeikommt, wird mithilfe des Gepäckbeauftragten und mitfahrender

Soldaten, zwei mit automatischen Gewehren ausgerüstete Uniformierte,

derart aufgefüllt, dass zwei Personen nebeneinader zu stehen kommen.

Die Einheimischen sind zwar alle schlank, aber das geht nur, wenn jeder

in den Raum über einer Sitzlehne ausweicht und sich irgendwie festhält.

Bei einem Stop quälen sich die Aussteigenden durch und sofort strömen

neue Passagiere herein. Ein Verlassen des Käfigs ist spätestens

dann nicht mehr möglich.

Der Gedanke an einen Unfall oder Brand bietet keine tröstliche Perspektive.

Der Bus hat hinten keine Tür. Die Fenster sind klein und derart konstruiert,

dass in Augenhöhe eine massive Verstrebung durchgeht, die den Blick

auf den Horizont verwehrt. Bloss ein paar Meter Fahrbahn neben dem Bus

sind ohne Mühe einzusehen. Oberhalb der Verstrebung nur Himmel. Im

Notfall durch den schmalen Fensterschlitz zu entkommen ist illusorisch.

Aufgrund der Stops und Gepäckverstauung summiert sich eine Stehzeit,

dieselbe versucht der Fahrer durch unvorstellbare Raserei zu kompensieren.

Der Bus ist auch völlig überladen. Kurz vor Mandera steigt die

Piste einmal an. Garissa Express vermag sich bloss im Schneckentempo noch

vorwärts zu bewegen. Der Motor heult, ich befürchte den Brand

des Motors.

Die Fahrt dauert inclusive der vielen undurchschaubaren Stops von 07:30

bis 18:00 Uhr. Zum Glück ist hier jetzt Winter sonst wären wir

in der Büchse verschmort.

Anspruch auf einen Sitzplatz erhält, wer früh genug bucht. Der

Bus Garissa Express fährt sehr bald am Morgen in Nairobi ab und erreicht

über Garissa bei Einbruch der Dunkelheit Wajir. Eine kaum vorstellbar

abgründige Fahrt, wenn wir uns vor Augen halten, dass wir bereits

drei volle Tage unterwegs sind, um nach Wajir zu gelangen. Reine Fahrzeit

wohlgemerkt, die Tage der Regeneration nicht eingerechnet.

Von weitem schon ist das Horn des Busses zu hören. Sodann staubt

er heran in Herrlichkeit und hält. Die Passagiere fallen heraus und

taumeln, ihre Taschen fest in Händen, in eine Lodge oder zu Verwandten

und Freunden.

Donnerstag 18 Juni

Eine leichte Brise bewegt die gespannte Wäscheleine mit zwei Handtüchern

zwischen zwei Bäumen. Auch hier eine nicht endende Ebene. Das Mandera

Rest House liegt auf einer kleinen Anhöhe, der Ort selbst in der

Ebene. Blicke nach Westen in das Landesinnere von Kenya oder Äthiopien.

Ebene. Ein Problem am rechten Fuß. Der ist offen. Lymphknoten in

der Leiste sind schon angeschwollen. Im Hospital hat man mir Canesten

gegeben.

Verliere meinen Tintenblei im

Zug der Vorbereitungen einer nachmittäglichen Siesta. Ausgerüstet

mit einer Plane und Leintuch suche ich im weitläufigen Areal um unsere

Unterkunft eine grosse Akazie aus, darin die Vögel nisten und schlafe

beinahe komfortabel ein. Franziska ist bei mir, hält aber nichts

von dem Amgebot. Zwei Militärtransporter steigen nach längerem

Warmlaufen langsam in den Himmel auf. Es ist unheimlich warm, obwohl der

Himmel bedeckt ist. Im Zimmer 30°C. Der Wind weht sanft, unsichtbare

Kreaturen piesaken mich unter der Akazie, sodass wir wieder in den Raum

Nr. 6 gehen, der auch mit Kalaliyo überschriftet ist. In der Folge

liege ich dort im Bett und harre eines Fieberanfalles. Die Fliegen nützen

meine Schwäche aus, der Puls jagt, der Kopf ist heiss. Feuchte Umschläge

und Belladonna Globuli werden wohl nicht viel nützen.

Freitag 19 Juni

Franziska ist nicht bei bester Laune, derweil ihre Mama auf dem Weg zu

Esther de Luka ist, einer Lehrerin aus Canada. Sitze auf dem Bett auf

einer Schaumgummimatratze. Dieses Produkt wird hier mit grosser Akribie

verteilt, ist aber ungefähr das letzte, worauf freiwillig ich hier

liegen will. Ein einfaches Holzbrett, wenn irgendwie erhältlich,

ist vergleichsweise ideal dagegen. Das Bett befindet sich in dem grosszügig

angelegten Mandera City Council Rest House, MCC-RH abgekürzt auf

den Rückenlehnen der schweren Sitzmöbel. Franziska jammert mit

grosser Ausdauer und befindet sich bereits in einem Stadium der Entrücktheit.

Mandera ist eine Grenzstadt im Nordosten von Kenya, wo Äthiopien

und Somalia angrenzen.

Samstag 20 Juni

Heidi und Franziska gehen mit Esther de Luka und ihrer Tochter Jennifer

zum Markt. Ich fange im Zimmer etwa hundert Fliegen und befördere

sie vom Leben in den Tod. Dann lege ich mich auf das Bett und döse

vor mich hin. In der Nähe blökt ein Schaf ganz erbärmlich.

Auch die Esel schreien ständig. Die Brise frischt etwas auf.

Sonntag 21 Juni

Lagern in der Markthalle von Mandera und versuchen Sachen loszuwerden,

die wir schon hunderte Kilometer über Land transportieren und heilfroh

sind, wenn sie uns endlich verlassen. Die Einheimischen aber wollen kein

Geld ausgeben. Für ein Handtuch keine 10 KSh, das sind 60 SomaliSh

und 8 österreichische Schilling. Was haben wir noch. Unterhemdchen

von Franziska, ein weisses Kleid, ein Pullover und eine Jacke. Von Heide

ein indisches Hemd und ein Gilet, ein sehr solides Hemd von mir, es würde

einen Wintereinbruch in diesem Landstrich voraussetzen. Ein kurze Hose,

nicht von der kommoden Art sondern der militärisch unverwüstlichen.

Wiegt garantiert mehr als ein halbes Kilo. Zwei Strumpfhosen von Franziska,

die hier auch niemand braucht. Jedesmal wenn ich die Sachen wieder in

den Rucksack stopfe, greife ich mir an den Kopf.

Eine Menge Kinder stehen um uns herum, bis zu vierzig. Wenn nicht ab und

zu jemand sie verjagt, wurzeln sie noch an. Schade dass es hier keine

TV Apparate gibt, in die diese Kindermassen hineinschauen können.

Gemein.

Das grösste Interesse erregen Heides Sportschuhe. Ein Interessent

probiert sie sogar, nicht ohne sich vorher ein Nylonsackerl über

den Fuss zu stülpen. Ich denke an meinen lädierten Fuss und

die angeschwollenen Lymphknoten in der Leiste.

Die meisten Kindersachen gehen um den Preis einer Grapefruit weg. Das

sind 20 Somali Shilling oder 2 ATS.

Ein Tuch wie man es sich hier traditionell um den Leib wickelt, kostet

820,00 Sh, etwa 80,00 ATS, ein japanisches Radio mit Cassettenrecorder

9800,00 Sh. Es gibt mehrere Buden, in denen diese Geräte, in Kunststoff

verpackt, angeboten werden. Jeans gibt es ausreichend, diese Art der Bekleidung

ist aber aufgrund der Hitze denkbar ungünstig.

Rund um die Markthalle sind Buden aus Ästen errichtet, mit Jutefetzen

oder Kunststoff bespannt oder Karton darauf befestigt. Dort werden bunte

Tücher angeboten. Eine Frau benötigt mindestens vier. Um die

Hüfte, um die Schulter, den Kopf und um ein Baby zu tragen.

Die Frauen in der Markthalle sitzen am Boden und haben ein Häufchen

Reis vor sich aufgeschüttet. Eine leere Konservendose wird als Maß

benutzt. Sie verkaufen auch Santa Lucia Spaghetti und Miniatur Dosen mit

konzentriertem Sugo. Es gibt abenteuerlich anzusehende Bohnen, kohlrabenschwarze,

rote, schmutzigfarbene. Daneben graues, batziges Salz in Kunststoffsackerln,

brauner Zucker, der so langsam rieselt, als ob kleine Lebewesen herumkriechen

würden. Öl in Flaschen, etwas Knoblauch und Zwiebel. Lampen

Petroleum.

Später im Rest House. In einem PKW kommen einige Gäste an. Ein

LKW fährt beinahe bis in eines der Zimmer. Einige Herren in blue

jeans oder Freizeitkleidung fallen heraus und gehen Henderl essen. Den

Motor des LKW lassen sie laufen. Auf meine Anfrage, ob denn der Motor

nicht abgestellt werden könne, sagt einer, sie wären schon fertig

und ready to take off. Im übrigen müssten sie sonst das Fahrzeug

anschieben. Die prognostizierten fünf Minuten dauern etwa eine halbe

Stunde. Alsdann rollt ein Landrover Wrack mit aufheulendem Motor bis nahe

an den Türstock eines Zimmers. Der Motor wird nicht abgestellt sondern

einige male derart aufheulen lassen, dass die Auspuffgase auch noch Staub

aufwirbeln.

Montag 22 Juni

Die Sonne steht schon über dem Wasserturm. Eingespannte Esel traben

vorbei, die Wasserbehälter scheppern. Ein Radio ist eingeschaltet.

Andere Rest House Gäste kramen in ihrem PKW herum. Immer zuerst aufsperren

dann wieder abschliessen. Bei vier Insassen kommt einiger Schlüsselverschleiss

zustande. Fliegen versuchen unser Zimmer zu okkupieren. Das von seinen

Freunden getrennte, hinter unserem Zimmer angebundene Schaf blökt

traurig bis wütend vor sich hin.

Spazieren in den Ort und erkundigen uns nach der Strasse zur Grenze und

den Grenzgebäuden. Treffen uns mit Richard, der im office des DC

Soldat ist, zu einem Tee und Mandazis. Besuchen die Apotheke. Der angenehmste

Raum weit und breit. Zwei Ventilatoren an der Decke. Die Medikamente in

einem gekühlten Raum.